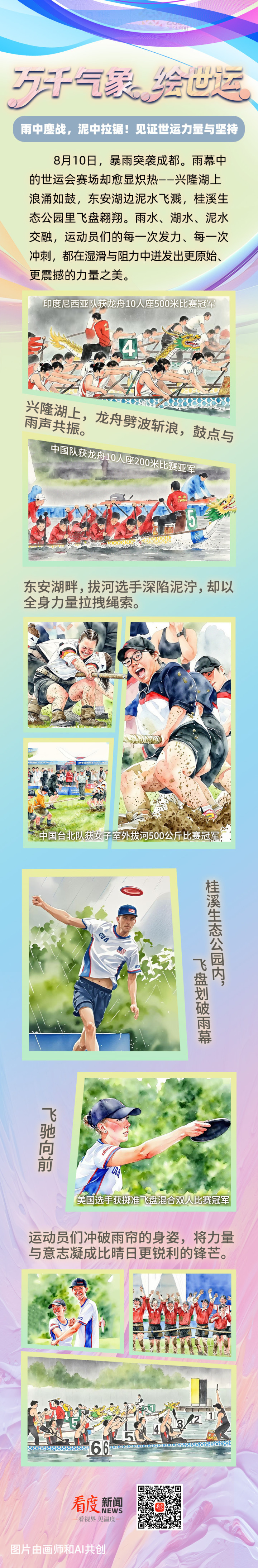

成都世运会AI创意绘画《万千气象·绘世运》系列,本期推出“雨中鏖战,泥中拉锯!见证世运力量与坚持”,一起感受原始、震撼的力量之美。

千年龙舟首战世运中国队雨中摘银

8月10日上午,世运会兴隆湖湖滨赛场大雨滂沱,龙舟项目10人座组决赛在雨中进行。在龙舟10人座500米决赛中,印度尼西亚队获得冠军。中国龙舟队在雨中劈波斩浪,最终在200米项目中斩获1银,为中国代表团再添荣誉。雨中的拼搏不仅展现了运动员的竞技精神,更让龙舟这项起源于中国的传统运动焕发现代活力。

在10人座200米决赛中,中国队与泰国队、乌克兰队展开激烈角逐。发令枪响后,六条龙舟如离弦之箭冲出起点,中国队鼓手以急促鼓点指挥节奏,划手们桨叶入水整齐划一,龙舟在雨幕中快速前进。最终,中国队以微弱差距获得亚军,泰国队摘金。“世运会龙舟项目一票难求,可以看出民众很认可龙舟文化。在世界范围内,喜欢这个项目的人也很多。很多国家的民众在周末、节假日都会参与这项运动。”成都世运会龙舟国际裁判赵晓俐说。

8月10日,成都世运会龙舟10人座200米决赛在兴隆湖湖滨赛场举行。新华社记者 李嘉南 摄

而在本届世运会上,有一位曾斩获广州亚运会三枚金牌的“老将”——来自四川乐山的彭春,她不仅是年龄最大的运动员,更带着对水上项目数十年的执着,在兴隆湖龙舟赛道上续写着运动人生。“龙舟是我们国家的传统运动项目,也是群众喜爱的项目,如今龙舟已经走进了亚运会,我更盼着有一天它能成为奥运会项目。”彭春说。

作为首次进入世运会正式项目的传统体育赛事,本届龙舟比赛采用竞技龙舟规则,与民俗活动中多人龙舟不同,参赛人数限定为8人或10人,保留鼓手和舵手,船型更小、材料更轻以适应竞技需求。

泥泞中的铿锵玫瑰“拔”出硬核之美

8月10日,东安湖体育公园中央广场,女子500公斤级拔河比赛在被雨水浸透的草地上进行,参赛的女运动员拼尽全力,尽显力量之美。

雨中的拔河不仅仅是力量的比拼,更是一场体能与意志的较量。除了尾绳负责压阵的队员,前面的七名队友几乎同时后仰,身上的肌肉像拉满的弓弦。脚下的战靴每挪动一步,都会飞溅起泥水,为这一刻迸发出无声的呐喊。

8月10日,瑞典队队员在赛后庆祝。新华社记者 李博 摄

“拔河运动的魅力,正在于其不畏艰难、永不放弃的特质。”国际拔河联合会高级副主席皮特·戴尔直言,积水的场地、湿滑的绳索给运动员带来了挑战。在这种天气条件下比赛,他对参赛者的表现给予高度评价,认为她们“应对得非常好”,运动员成功适应了这种天气条件,展现出强大的实力和不屈的体育精神。他也表示“成都是一座很棒的城市,雨中的拔河比赛令人难忘”。

拔河是1981年首届世运会以来的保留项目,但不同于常见的硬地拔河,世运会拔河在室外天然草皮进行。草地拔河远不止一起使劲儿那么简单,高水平队伍就如一个人在比赛,每个人的力量都要用在一个方向上,还要做到动作和发力时间节点高度一致。

掷准飞盘首登世运舞台雨中上演巅峰对决

8月10日,成都世运会掷准飞盘比赛在桂溪生态公园迎来高潮。在备受瞩目的混合双人决赛中,美国队选手布尔/甘农表现出色,凭借精准的投掷和默契的配合,成功夺冠。

掷准飞盘,人称“飞盘高尔夫”,却比高尔夫多了几分灵动野趣。18个洞藏在林间、湖畔,像一串散落在自然里的谜题——选手得像解谜人,用最少投掷次数让飞盘钻进目标筐。这场在成都绿地上演的赛事,让飞盘与风的嬉戏、技巧与自然的碰撞变得鲜活可感,也让更多人爱上了这抹在光影里跳跃的灵动色彩。

“我很喜欢这个场地,有草地、有树木、有湖泊,满眼都是绿色。”奥地利掷准飞盘队队员拉斐拉·纳拉特说,“主办方也做了充分的准备,有水,有冰块,有休息场地,我很享受在这里的比赛。”

8月9日,芬兰队选手萨洛宁在比赛中掷飞盘。新华社记者 陈欣波 摄

据了解,比赛依托桂溪生态公园的天然地形,设计了包含树木、坡道、水域等障碍的18洞赛道。每支队伍由一男一女两名选手组成,需轮流投掷飞盘,以最少投掷次数将飞盘送入目标筐。单洞投掷次数较少者取胜,最终以总胜洞数决出金牌归属。这种赛制既考验选手对飞盘飞行轨迹的预判,也需根据风速、湿度等实时气象条件灵活调整策略。